Archive for the ‘未分類’ Category

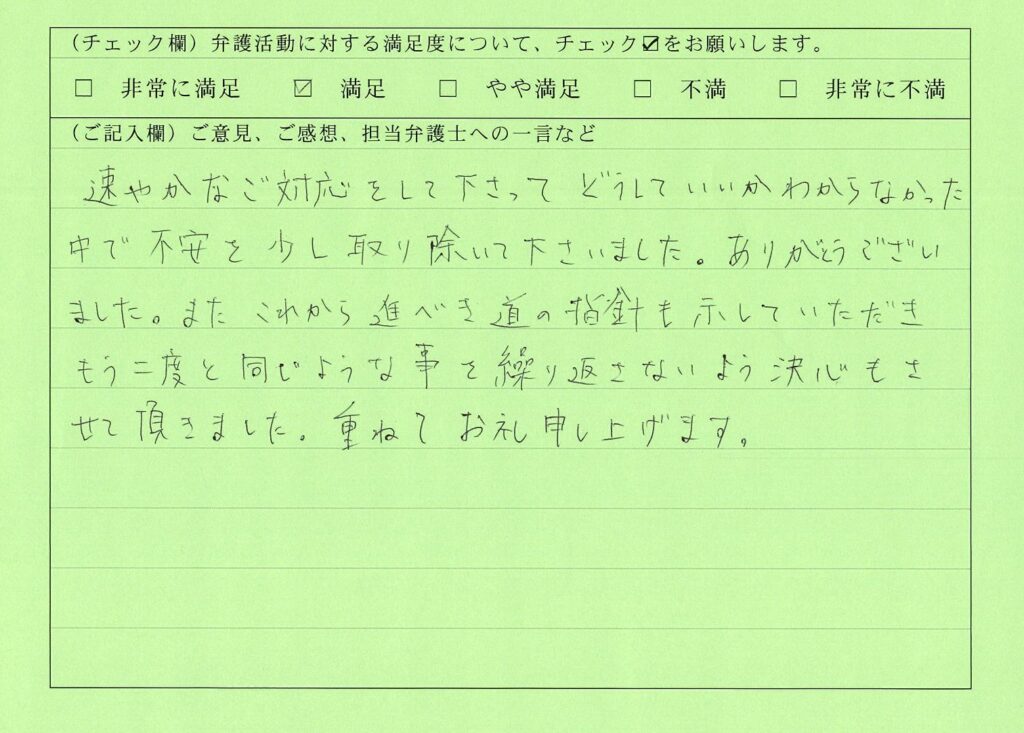

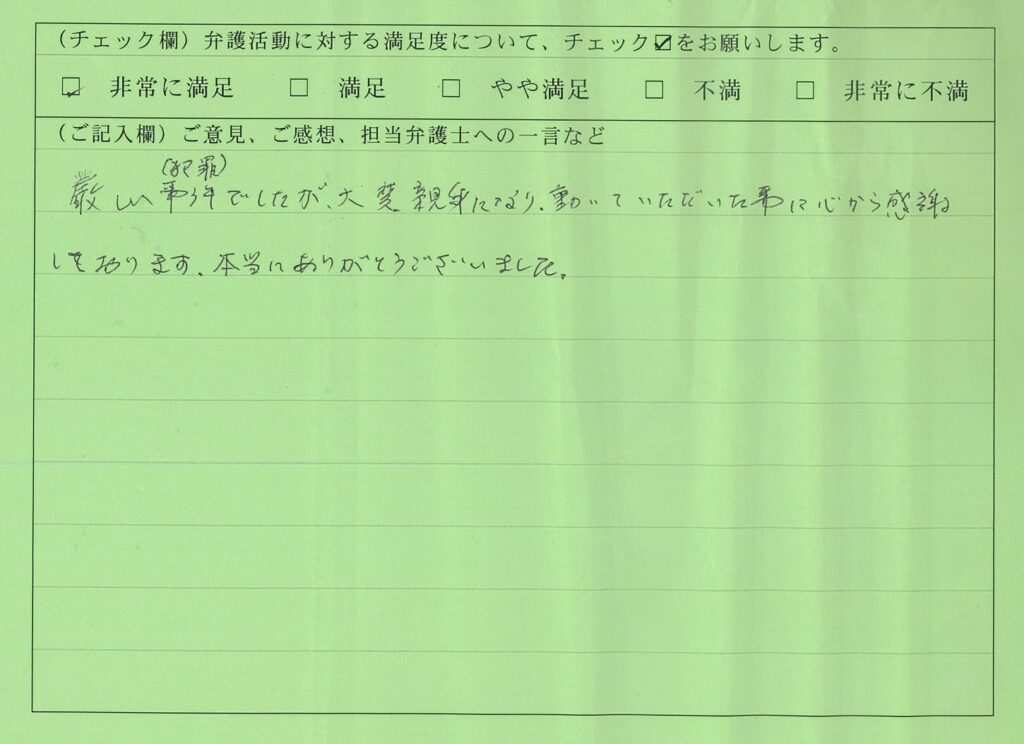

【お客様の声】顔を殴打して首を絞めたとして逮捕され、不起訴処分を獲得した事例

【お客様の声】顔を殴打して首を絞めたとして逮捕され、不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の旦那様(40代 会社員)が被害者様の顔を殴り首を絞め怪我をさせたとして逮捕された傷害事件。

■結果■

■事件経過と弁護活動■

旦那様が逮捕されたと知ったご依頼者様は弊所の初回接見サービスをご利用され、弊所に弁護活動を依頼されました。

ご依頼後すぐに弁護士は旦那様を釈放するべく勾留請求に対する意見書の準備に取り掛かりました。

翌日、弁護士は検察官と裁判官に勾留請求に対する意見書を提出しました。

意見書では、ご依頼者様が旦那様の監督を約束しており証拠隠滅や逃亡をできない環境を整えていること、旦那様が勾留されてしまうことで勤務先の会社に多大な迷惑をかけてしまうことを訴え釈放を求めました。

しかし、弁護士の主張は認められず、旦那様の勾留が決定してしまいました。

勾留決定の翌日、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告申立書を提出し、勾留の判断を下した裁判官とは別の裁判官に再度判断を求めました。

準抗告の申し立てでは、弁護士の主張が認められ、旦那様は勾留決定の翌日に釈放されることになりました。

旦那様の釈放後、弁護士は被害者様に示談交渉を行いました。

被害者様の希望する示談条件と旦那様が希望する示談条件が折り合いがつかず、示談交渉は難航していました。

示談交渉を重ねることで、最終的には双方が納得のいく条件で示談を締結することができ、宥恕条項を付けていただくこともできました。

宥恕条項付きの示談が旦那様にとって有利な事情となり、旦那様は不起訴処分を獲得することができました。

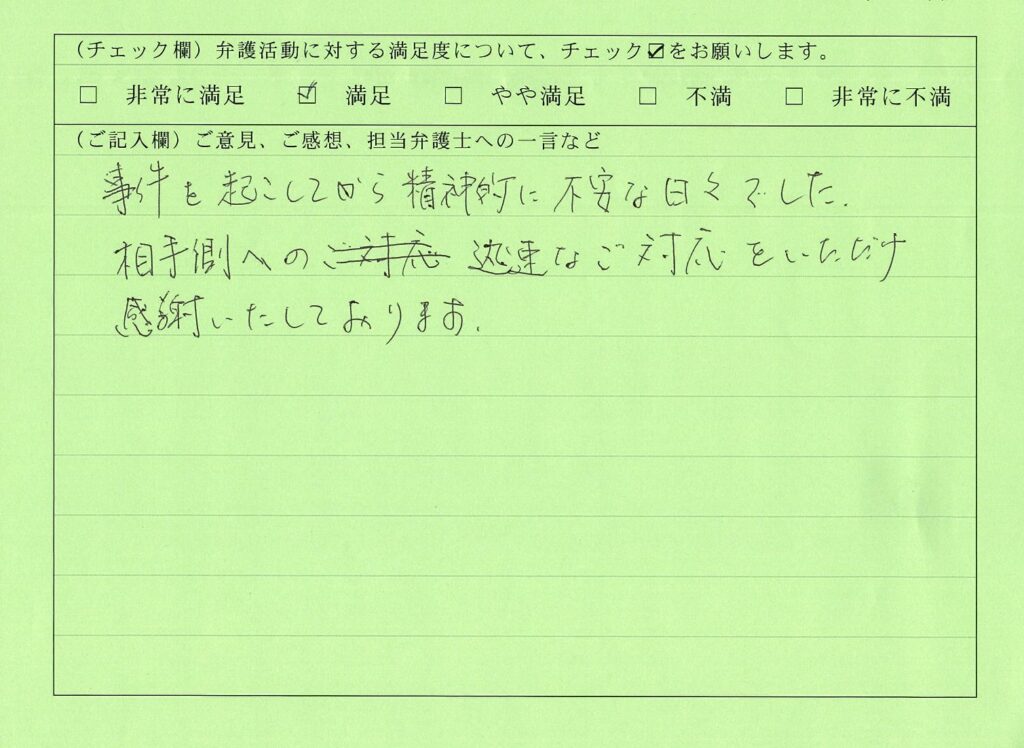

【お客様の声】教師が18歳未満であることを知りながら性行為をして不起訴処分を獲得した事例

【お客様の声】教師が18歳未満であることを知りながら性行為をして不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(30代 教諭)が18歳未満であることを知りながら性行為してとして逮捕された、大阪府青少年健全育成条例違反事件。

■結果■

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様のご家族様が初回接見サービスを依頼され、弊所の弁護士がご依頼者様に初回接見を行いました。

初回接見では、今後の捜査の流れを説明し処分の見通しを伝え、取調べのアドバイスを行いました。

ご依頼者様は勾留されることなく釈放され、釈放後に接見を行った弁護士を弁護人として選任されました。

ご依頼者様は本件以外にも被害者様と性行為を行っており、余罪も併せて起訴された場合には罰金刑では済まずに懲役刑が科されてしまうおそれがありました。

教育職員免許法では、禁錮以上の刑(法改正により現在は拘禁刑以上の刑)に処せられた場合には免許状の効力を失うと規定しています。(同法第5条1項3号、第10条1項1号)

ご依頼者様は欠格事由にあたる懲役刑はもちろんのこと罰金刑も避け、前科が付くことを回避したいと考えておられました。

ご依頼後、被害者様が未成年なため、弁護士は検察官を通じて被害者様の保護者様に謝罪と賠償の申し入れを行いました。

被害者様の保護者様はご依頼者様に対して厳しい処罰感情を抱いておられ、示談交渉は難航していました。

ですが、示談交渉を重ねることで、ご依頼者様作成の謝罪文を受け取っていただくことができ、宥恕付きの示談を締結することができました。

一度は、略式起訴により罰金刑を科されそうになりましたが、弁護士による処分交渉や宥恕付きの示談の締結が功を奏し、ご依頼者様は無事に余罪も含めて不起訴処分を獲得し、前科が付くことを避けることができました。

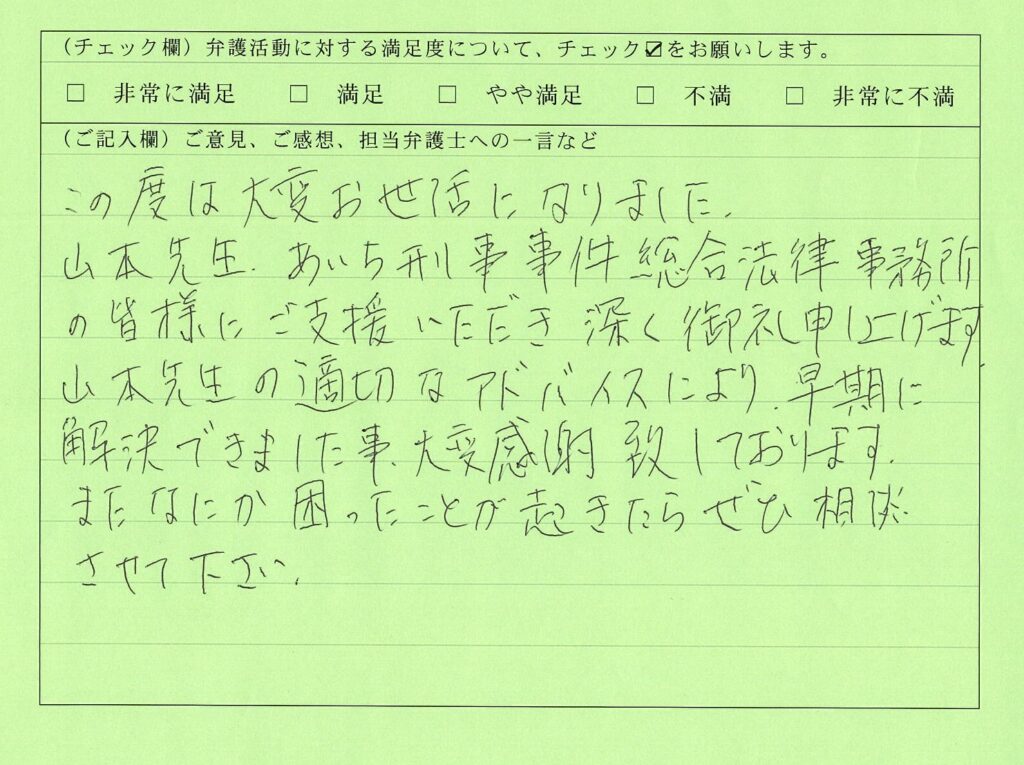

【お客様の声】特定少年による不同意性交等、同未遂事件で保護観察処分を獲得した事例

【お客様の声】特定少年による不同意性交等、同未遂事件で保護観察処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(特定少年)が同意なく性交等に該当する行為をしたとして逮捕された不同意性交等、不同意性交等未遂事件。

■結果■

勾留期間短縮

保護観察

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は不同意性交等罪、不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されており、弊所の初回接見サービスを利用されました。

初回接見後、息子様は勾留が決定し、弊所の弁護士に弁護を依頼されました。

息子様は性交等に該当する行為について被害者様の同意を得ていたと認識しており、息子様と被害者様の供述に食い違いがありました。

息子様が同意の有無などについて容疑を一部否認していることから、身体拘束期間が長期化することが予想されました。

少しでも早く息子様が釈放されるように、弁護士は勾留延長請求に対する意見書を作成し、裁判所に提出しました。

意見書では身体拘束期間が長期化することで精神状態が悪化するおそれがあることや職場への復帰が困難になる可能性があること、ご家族様が協力し息子様が逃亡や証拠隠滅をできない環境を整えていることを裁判官に訴え、早期釈放を求めました。

弁護士の訴えが認められ、勾留延長期間を3日短縮することができました。

また、身柄解放活動と並行して、弁護士は被害者様に示談交渉を行いました。

被害者様は息子様が容疑について一部否認していことに難色を示されており、交渉が難航していました。

弁護士は息子様に、「被害者様の気持ち」や「今後同じような被害者を生まないようにするためにはどうするべきか」などを考えさせる課題を出しました。

息子様は課題を通じて事件と向き合い、明確な同意を得た記憶はなかったが自身を正当化するために同意があったと思い込もうとしていること、性被害にあっている被害者は拒絶しようとしても恐怖心から拒絶できない場合があることに気づき、反省をより深め、審判では事実を認めることを決定しました。

その後、弁護士が再度被害者様に連絡を取り、息子様が事実を認め深く反省していることを伝えたところ、宥恕付きの示談を締結することができました。

息子様は特定少年であり、検察庁に事件が逆送され成人事件と同様に刑事罰を下されてしまう可能性がありました。

また、重大事件であるため、少年院に送致されることも十分に考えられる事案でした。

弁護士は、息子様の家族が息子様の更生に向けて協力的であり、刑事罰を受けるのではなく、社会生活を送りながら家族や保護司の指導の下で更生を目指す方法が息子様にとってより適していると考えました。

審判では、息子様が深く反省していること、息子様にとって家族や保護司の指導の下で更生を目指すことが良いと思われること、被害者様と宥恕付の示談を締結していることを訴え、保護観察処分に付すように求めました。

審判の結果、弁護士の主張が認められ、息子様は保護観察処分に付されることになりました。

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例③

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例③

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。

刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。

事例

京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。

取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。

Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。

帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。

(事例はフィクションです。)

Aさんは逮捕される?

刑事訴訟法第199条1項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)

刑事訴訟法第199条2項

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

刑事訴訟法第199条1項、同2項では、大まかに説明すると、罪を犯したことを疑うのに足りる相当な理由がある場合には裁判官が発する逮捕状により逮捕することができ、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には裁判官は逮捕状を発しない(つまり逮捕されない)ということが規定されています。

コンビニには防犯カメラが設置されているでしょうし、店員がAさんの犯行を目撃していますから、Aさんが罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるでしょう。

ですので、警察官などから逮捕状を請求された場合には、明らかに逮捕の必要がないと認められなければAさんは逮捕されてしまうことになります。

刑事訴訟規則第143条の3

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

刑事訴訟規則第143条の3の規定によると、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、証拠を隠滅するおそれがない場合に逮捕の必要がないと認められるようです。

Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃走しているわけですから、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。

ですので、Aさんが逮捕の必要がないと認められる可能性は低いと考えられ、請求を受けた裁判官により逮捕状が発されて逮捕されるおそれがあるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、お盆期間(8月13日~17日)も休まず営業しております。

お盆期間中に刑事事件で捜査を受けることになった方、逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

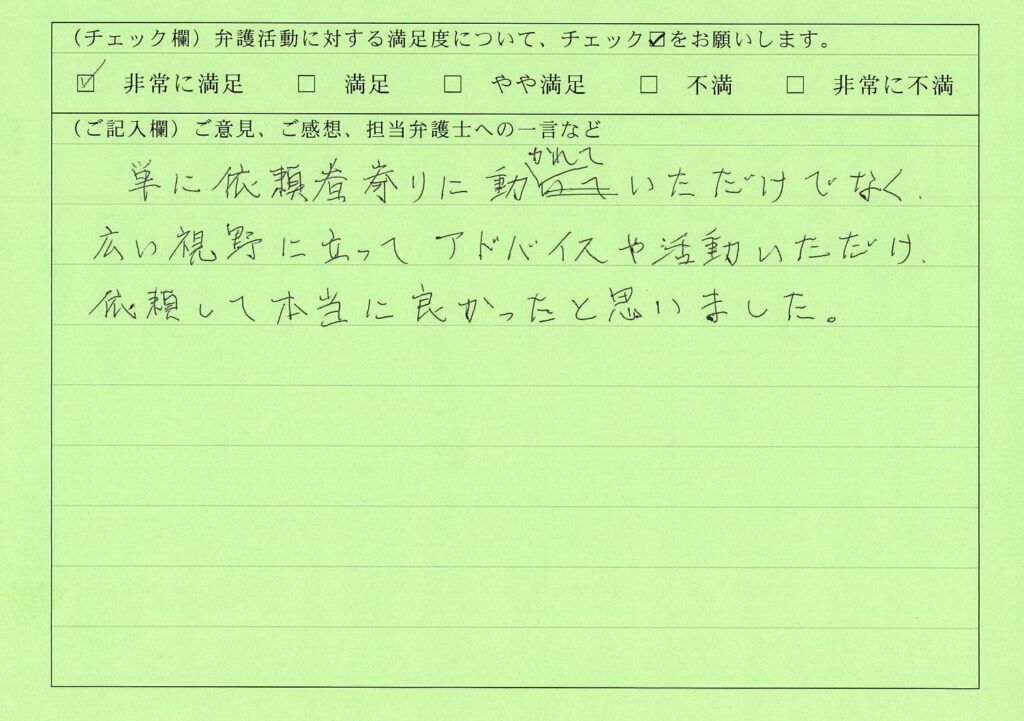

【お客様の声】余罪が複数ある電車内の盗撮事件で公判請求を阻止した事例

【お客様の声】余罪が複数ある電車内の盗撮事件で公判請求を阻止した事例

■事件概要■

ご依頼者様(30代 会社員)が電車内で盗撮を行った事件。

本事案では、ご依頼者様のスマートフォンには上記盗撮事件以外にも余罪の盗撮データが複数あり、余罪も含めて送致されました。

■結果■

略式起訴による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。

翌日釈放されたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

ご契約後、弁護士は検察官を通じて本事案の被害者様に連絡を取り、示談交渉を行いました。

被害者様はご依頼者様が起こした盗撮事件のトラウマなどで苦しんでおり、ご依頼者様に対して厳しい処罰感情を抱いておられました。

弁護士は被害者様と交渉を重ね、今後ご依頼者様が被害者様に接触しないこと、盗撮データを破棄し流出させないことなどを条件に示談を締結しました。

また、示談書に「ご依頼者様を許し刑事処罰を求めない」といった内容の宥恕条項を記載することに応じていただくことができました。

事件概要にも記載した通り、ご依頼者様は本事案以外にも複数回盗撮を行っており余罪が多数ありました。

余罪の件では被害者様を特定することができず、示談を締結することが不可能であったため、公判請求をされてしまう可能性がありました。

弁護士は少しでもご依頼者様にとって良い結果を得られるように、検察官に意見書を提出し、ご依頼者様が本件の被害者様と宥恕付の示談を締結していること、再犯防止に家族が協力的でありご依頼者様も積極的に再犯防止に努めていること、盗撮データは全て破棄していることを訴えました。

弁護活動の結果、ご依頼者様は略式起訴による罰金刑になり、公判請求を阻止することができました。

【お客様の声】衣料品を複数回にわたって万引きし不起訴処分を獲得した事例

【お客様の声】衣料品を複数回にわたって万引きし不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(60代 パートタイマー 同種前歴あり)が複数回にわたり衣料品などを万引きした窃盗事件。

■結果■

■事件経過と弁護活動■

窃盗罪の疑いで家宅捜索と取調べを受けたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

ご契約後、すぐに弁護士は被害店舗様に連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。

被害店舗様はご依頼者様が被害店舗様で長期間にわたって万引きを続けていたことを重くみておられ、交渉は難航するかに思われましたが、弁護士による交渉の結果、お店には近づかないこと、従業員に接触しないことを条件とする合意書を交わすことができました。

本事案では、被害額が約8万円と高額であり、同種前歴が2件あったことから、不起訴処分の獲得は難しいように思われました。

弁護士は検察官に対して「終局処分に対する意見書」を提出し、ご依頼者様が賠償を行っていること、一人で買い物に行かないようにするなど再犯防止策を講じていることを訴え、不起訴処分にするように求めました。

弁護活動の結果、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】商業施設で刃物を携帯して痴漢行為を行い、不起訴処分を獲得した事例

【お客様の声】商業施設で刃物を携帯して痴漢行為を行い、不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代)が刃物を携帯し女性に痴漢行為を行った不同意わいせつ、銃刀法違反事件。

■結果■

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は、不同意わいせつ、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の疑いで逮捕されていました。

ご依頼者様は弊所の初回接見サービスを利用され、弊所の弁護士に弁護を依頼されました。

ご依頼を受けた翌日、弁護士は裁判所に勾留請求に対する意見書を提出しました。

意見書では、息子様と被害者様に面識はなく接触することは不可能であることや、ご依頼者様が監視監督を行い事件現場には近づかせず逃亡はさせないこと、精神状態が不安定であるため速やかに病院を受診したいことを裁判官に訴え、釈放を求めました。

意見書の提出により弁護士の主張が認められ、息子様は勾留せずに釈放されることになりました。

釈放後、弁護士はすぐに被害者様に連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。

弁護士が被害者様と交渉を重ねた結果、息子様が今後一切被害者様に接触しないことや事件現場である施設は今後利用しないことなどを条件に合意書を交わすことができました。

また、息子様は犯行前に万引きを行っていました。

弁護士が被害店舗様に連絡を取り、謝罪と賠償を行ったことで、万引き事件は事件化せずに終了しました。

被害者様と合意書を交わしていることなどが息子様にとって有利な事情としてはたらき、息子様は不同意わいせつ、銃刀法違反事件について不起訴処分を得ることができました。

【お客様の声】駅や電車内で常習的に盗撮を行い執行猶予付き判決を獲得した事例

【お客様の声】駅や電車内で常習的に盗撮を行い執行猶予付き判決を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(50代 会社員)が駅や電車内で複数回にわたって盗撮を行った事件。

■結果■

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は複数回にわたって複数人に対して盗撮行為を行っており、京都府迷惑行為等防止条例違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪で起訴されました。

公判に向けて弁護士を探していたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

依頼を受けた弁護士はすぐに被害者様らに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。

被害者様の中には未成年者も多く、示談は厳しいように思われましたが、弁護士による示談交渉の結果、被害者様全員と示談を締結することができ、宥恕条項を付けていただくことができました。

示談交渉と並行して、裁判に向けた打合せを重ね、公判で行われるであろう反対尋問の内容を予測し、公判の練習を行いました。

公判の練習が功を奏し、反省していることや専門機関を受診するなど再犯防止策を講じていることを裁判官に訴えることができました。

判決においては、常習性があると認められたものの、被害者様全員と宥恕付きの示談をしていること、専門機関を受診したこと、家族が監督すると誓約していることがご依頼者様にとって良い事情としてはたらき、執行猶予付きの判決を獲得することができました。

【お客様の声】ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留され、釈放が認められた事例

【お客様の声】ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留され、釈放が認められた事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が被害者様の自宅付近を複数回にわたりうろついたストーカー規制法違反事件。

■結果■

釈放

略式起訴による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様はストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されており、ご依頼者様から初回接見サービスの依頼を受けた弊所の弁護士が息子様の下へ接見に向かいました。

その後、息子様は勾留され、弁護の依頼を受けた弁護士は息子様の釈放を認めてもらうため身柄解放活動を行いました。

本件では、息子様が被害者様の自宅を知っており、息子様が被害者様に接触することが比較的容易であると考えられることから、釈放は厳しいように思われました。

ですが、ご依頼者様が息子様の身元引受人になり息子様が被害者様に接触したり逃亡したりしないように監視監督を行うこと、勾留が続けば息子様の職場に事件のことを知られてしまうことを弁護士が裁判官に訴え釈放を求めたことで、息子様の釈放が認められました。

息子様は本件被害者様とは別の方に対してもストーカー行為を行っていました。

弁護士は被害者様らに対して息子様の謝罪と反省の気持ちを伝え、賠償の申し入れを行いました。

被害者様のうち一方には賠償金を受け取っていただくことができました。

弁護士は検察官に対して終局処分に対する意見書を提出し、略式起訴にするように訴えました。

息子様が弁護士を通じて被害者様らに謝罪や反省の気持ちを伝えていることや、被害者様のうち一方には賠償金を支払っていること、再犯しないように専門機関への通院を行っていることなどが考慮され、息子様は公判請求されることなく略式起訴により罰金刑となりました。

【お客様の声】SNSで知り合った未成年者にわいせつな行為を行った児童買春、児童ポルノ製造事件で不起訴処分を獲得した事例

【お客様の声】SNSで知り合った未成年者にわいせつな行為を行った児童買春、児童ポルノ製造事件で不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代 自営業 同種事案による前科あり)がSNSで知り合った未成年者に対して金銭を渡してわいせつ行為を行い、児童ポルノを製造した児童買春、児童ポルノ製造事件。

■結果■

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は児童買春と児童ポルノ製造を行ったとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の疑いで逮捕・勾留されていました。

ご依頼者様は弊所の初回接見サービスを利用され、弊所に弁護を依頼されました。

息子様は会社を経営しており、息子様の勾留が長引くことで会社が倒産し息子様とご家族様が路頭に迷うことになるおそれがありました。

一刻も早く息子様が釈放されるように、担当の弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を作成し、ご契約日当日に裁判所へ提出しました。

準抗告申立書では、勾留が続くと息子様の会社が立ち行かなくなりご家族様が生活できなくなってしまうこと、息子様のご家族様が息子様の監視監督を行い証拠隠滅や逃亡をしないことを訴え、釈放を求めました。

弁護士の主張が認められ、息子様は釈放されました。

息子様の釈放後、弁護士は被害者様の親御様に連絡を取り、示談交渉を行いました。

息子様が製造した児童ポルノ画像を削除し流出させないことや被害者様に接触しないことなど、被害者様や親御様に納得していただける条件で示談を締結することができました。

息子様は以前にも、児童買春や児童ポルノの製造により罰金刑を科されたことがあり処分の見通しは厳しいものでしたが、被害者様との示談の締結が息子様にとって有利な事情として考慮され、息子様は不起訴処分を獲得することができました。